犯罪被害者支援

デジタルライブラリーDigital Library for Victim Support

study学ぶ

result「犯罪被害者支援」一覧

-

犯罪被害者支援の過去・現在・未来 犯罪被害者支援30年・犯罪被害給付制度及び救援基金40年記念誌犯罪被害者のための刑事手続の実現に向けて

犯罪被害者支援の過去・現在・未来 犯罪被害者支援30年・犯罪被害給付制度及び救援基金40年記念誌犯罪被害者のための刑事手続の実現に向けて「刑事司法は、社会の秩序の維持を図るという目的に加え、それが『事件の当事者』である生身の犯罪被害者等の権利利益の回復に重要な意義を有することも認識された上で、その手続が進められるべきである。この意味において、『刑事司法は犯罪被害者等のためにもある』ということもできよう。」この一節は、2004年の犯罪被害者等基本法の成立を受けて、翌2005年に閣議決定された犯罪被害者等基本計画において、その重点課題の一つである「刑事手続への関与拡充」の意義を説明する文章の中に盛り込まれたものである。犯罪被害者が、捜査・公判を含む刑事手続について、犯人を適正に処罰することにより事件の正当な解決をしてもらいたいという希望を持つのは当然のことであり、刑事手続がその希望に応えるように運用されるべきであることは、それまでも意識されていなかったわけではない。しかし、法律的には、犯罪被害者は、刑事手続の中で証拠方法の一つとしての位置付けしか与えられておらず、自ら刑事手続に参加し、その結果に影響を及ぼす訴訟行為をすることはもちろん、刑事司法機関に対し、事件の正当な解決を求める権利も認められていなかった。

刑事手続犯罪被害者支援犯罪被害者等基本法 -

犯罪被害者支援の過去・現在・未来 犯罪被害者支援30年・犯罪被害給付制度及び救援基金40年記念誌被害者支援の40年と今後の課題

犯罪被害者支援の過去・現在・未来 犯罪被害者支援30年・犯罪被害給付制度及び救援基金40年記念誌被害者支援の40年と今後の課題今年、2021年(令和3年)は、犯罪被害給付制度が施行されてから40年、民間の被害者支援が始まるきっかけとなった犯給制度発足10周年記念シンポジウムから数えて30年という節目の年に当たる。日本被害者学会も1990年の設立であるから、昨年、創立30周年を迎えている。この間、全国に民間の被害者支援センターが整備され、犯罪被害者に対する相談や直接支援事業が着実に実績を積み上げてきている。また、実現した被害者支援制度も多岐に亘る。被害者への情報提供という面では警察の被害者連絡制度や検察庁の被害者等通知制度により刑事手続の進捗状況等についての情報が通知されるようになり、消極論も根強かった刑や処分の執行状況に関する情報提供も実現している。被害者が捜査の過程で負担を被ることがないよう様々な配慮がなされるようになり、遮へい措置やビデオリンク証言、被害者等の特定事項の秘匿など公判での二次被害を予防するための各種制度も設けられるに至った。また、被害者の手続関与については、被疑者・被告人の人権保障の観点から反対論も唱えられたが、被害者が公判で意見陳述を行い、或いは少年審判の過程で意見聴取を受ける制度が導入され、ついには一定の範囲で被害者が公判に関与する被害者参加制度も実現し、概ね良好に運用されている。こうした各種制度の実現には、2004年に制定された犯罪被害者等基本法とそれに基づく犯罪被害者等基本計画の策定が大きく寄与したことも忘れてはならない。

民間被害者支援団体犯罪被害給付制度犯罪被害者支援 -

犯罪被害者支援の過去・現在・未来 犯罪被害者支援30年・犯罪被害給付制度及び救援基金40年記念誌はじめに

犯罪被害者支援の過去・現在・未来 犯罪被害者支援30年・犯罪被害給付制度及び救援基金40年記念誌はじめに本年は、民間団体による犯罪被害者支援活動開始30 年・犯罪被害給付制度発足40 年という節目の年となります。本誌は、その記念事業の一環として、企画されたものです。

犯罪被害者支援 -

民間団体による犯罪被害者支援の歴史と展望─全国被害者支援ネットワーク 創立20周年記念誌─おわりに

民間団体による犯罪被害者支援の歴史と展望─全国被害者支援ネットワーク 創立20周年記念誌─おわりにわが国の犯罪被害者支援は、本書の各執筆者が指摘するように、約40年の間に経済的・精神的・法律的等各分野において飛躍的な発展をとげたことは事実である。また、その被害者支援の発展の過程で被害者を初めとして様々な人々や機関が被害者支援活動に真摯に取り組まれたことが的確かつ詳細に描写されている。被害者支援の障害はどこにあり、その障害を乗り超えるためにいかに大変な努力をしたのか、また、今後超えるべき壁は何かを知っていただくために本書を是非読んでいただきたい。

民間被害者支援団体犯罪被害者支援被害者支援センター -

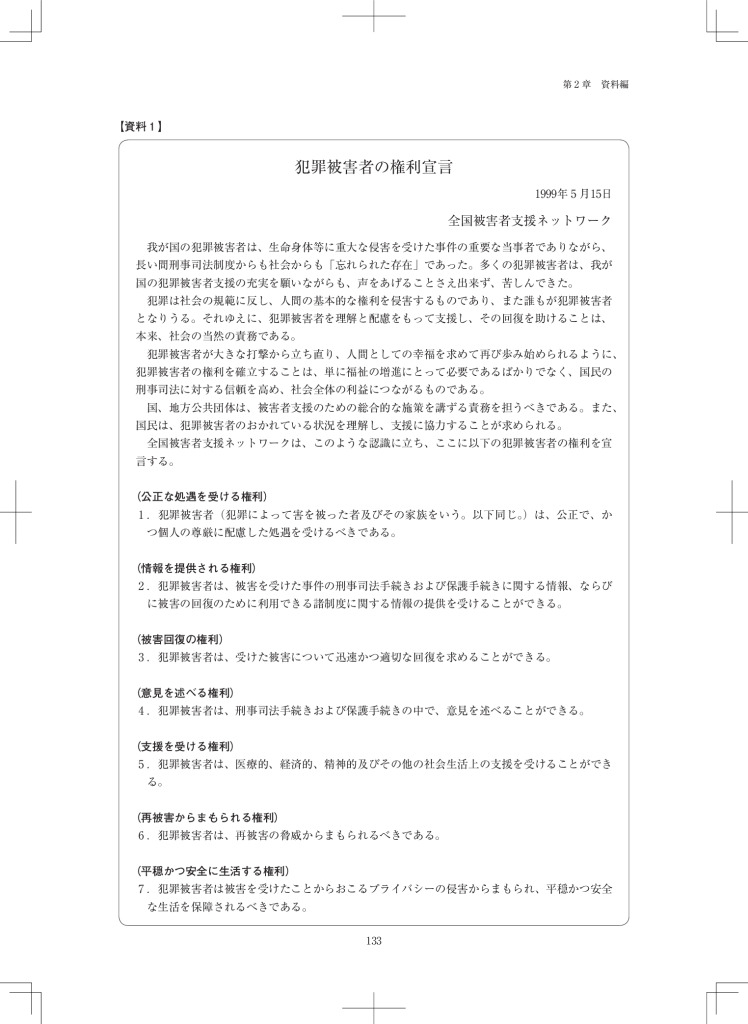

民間団体による犯罪被害者支援の歴史と展望─全国被害者支援ネットワーク 創立20周年記念誌─犯罪被害者の権利宣言

民間団体による犯罪被害者支援の歴史と展望─全国被害者支援ネットワーク 創立20周年記念誌─犯罪被害者の権利宣言我が国の犯罪被害者は、生命身体等に重大な侵害を受けた事件の重要な当事者でありながら、長い間刑事司法制度からも社会からも「忘れられた存在」であった。多くの犯罪被害者は、我が国の犯罪被害者支援の充実を願いながらも、声をあげることさえ出来ず、苦しんできた。 犯罪は社会の規範に反し、人間の基本的な権利を侵害するものであり、また誰もが犯罪被害者となりうる。それゆえに、犯罪被害者を理解と配慮をもって支援し、その回復を助けることは、本来、社会の当然の責務である。 犯罪被害者が大きな打撃から立ち直り、人間としての幸福を求めて再び歩み始められるように、犯罪被害者の権利を確立することは、単に福祉の増進にとって必要であるばかりでなく、国民の刑事司法に対する信頼を高め、社会全体の利益につながるものである。 国、地方公共団体は、被害者支援のための総合的な施策を講ずる責務を担うべきである。また、国民は、犯罪被害者のおかれている状況を理解し、支援に協力することが求められる。 全国被害者支援ネットワークは、このような認識に立ち、ここに以下の犯罪被害者の権利を宣言する。

民間被害者支援団体犯罪被害者支援被害者支援センター